Glühen 1

Glühen 1

kfz-tech.de/PDM59

Es wird uns zwar in letzter Zeit berichtet, man könne eine Selbstzündung im Dieselmotor durch eine Fremdzündung initiieren und damit ihren Zeitpunkt beeinflussen, aber wir wollen im Folgenden von einen

puren Selbstzündung ausgehen, also ohne irgendwelche Elektrik bzw. Elektronik.

Die wird nur nötig, wenn es um den Kaltstart geht, also immer, wenn die Temperatur des Motors geringer als die normale Betriebstemperatur bzw. 60°C ist. Dazu ist Wärmeenergie nötig, die übrigens nicht immer

einer Elektrik entstammen muss. Wer jemals den (umständlichen) Startvorgang einer Lanz-Bulldog(ge) beobachtet mit externem Brenner beobachtet hat, weiß die Wohltat von Wärme per Knopfdruck zu

schätzen.

Der schimpft dann auch nicht über die Zeit, die heute kaum aber früher sehr merklich vergeht, ehe man endlich losfahren kann. Auch hier hat der Dieselmotor den Benziner fast eingeholt. Es ist also eine

Batterie nötig, um einen Dieselmotor kalt zu starten. Hinzu kommen mindestens eine etwas kräftigere Leitung und die zu den heftigen Strömen passende Sicherung. Noch immer ist der Dieselmotor an der

etwas stärker ausgelegten Batterie zu erkennen.

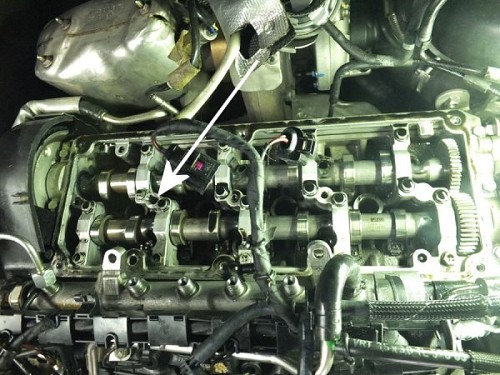

| Hier sieht man, wie der Glühstift in den Brennraum hineinragt. |

Allerdings scheint die Anlage zu erheblichen Leistungen fähig. Ist der Dieselkraftstoff genügend fließfähig und die elektrische Anlage in Top-Form, sind auch Kaltstarts bei -30°C und noch tieferen

Temperaturen möglich. Nun gut, der Motor hört sich dabei oft wie ein vor Schmerzen jaulender Hund an. Auch ist seine Drehzahl nicht gerade atemraubend, aber er startet irgendwann, hoffentlich bevor der

Batterie die Puste ausgeht.

Kleiner Unterschied zum Benziner: Der scheint, wenn nicht auf den ersten oder zweiten Drücker, lieber gar nicht mehr anspringen zu wollen. Das liegt an dessen Zündkerzen, die, besonders zu Zeiten von

Vergasern, gern immer nasser und damit zündunwilliger wurden. Der Dieselmotor hingegen scheint seine Situation während mehrerer Startversuche zu verbessern, z.B. mit, wenn auch geringem,

Wärmeeintrag durch das Komprimieren von Luft.

Die Einführung des Direkteinspritzers hat die Probleme des Kaltstarts deutlich reduziert. Es gibt keinen echten Nebenbrennraum mehr, dessen Flächen viel der mühsam erzeugten Wärme direkt wieder ans

Kühlmittel abführten. Nimmt man die Mulde im Kolben als Nebenrennraum, so hat die gar keinen direkten Zugang zum Kühlmittel mehr. Alle Wärme bleibt drin und kulminiert während wiederholten Startens.

Nein, eine Glühanlage braucht der Diesel immer noch. Die besteht unmittelbar im Motor aus Glühwendeln, die in einer Art Kurzschluss bei genügend geringem Widerstand (z.B. 1 Ohm) so schnell so heiß

werden, dass ein Startvorgang bei etwa 0°C nur einer relativ kurzen Pause bedarf. Hinzu kommt, dass ein Dieselmotor gar nicht mehr direkt auf das Drehen des Zündschlüssels reagiert, sondern von sich

aus die Zeit zum Vorglühen abwartet.

Es gibt eben viele weitere Formen wie z.B. 'keyless go', denen sich auch der Dieselmotor anpassen muss. Hinzu kommt noch ein mögliches Start-Stopp-System, dass ohne hin sehr eigenwillig

entscheidet, wann der Motor zu laufen hat und wann er abgestellt werden darf. Da sind dann z.B. der Status der Batterie, die Motor- und die Außentemperatur wichtige Indikatoren. Manchmal beschließt

auch offensichtlich das entsprechende Steuergerät, dass die Rotphase der Ampel jetzt lange genug gedauert hat und startet den Motor verfrüht.

Also ist der Start eines Dieselmotors zu einer komplexen Sache geworden. Und es hört mit dem Start nicht auf. Die Fa. Beru schreibt, man könne heute von einer Glühphase von bis zu 3 Minuten noch

nach dem Motorstart ausgehen. Und jetzt kommt die Umwelt ins Spiel und mit ihr das unten gezeigte Malfunction Indicator Light mit seiner den Motor nachbildenden Form.

Da von Menschenhand oder besser -hirn gemacht, ist sie fast ebenso dominant wie die Start-Stopp-Automatik. Beispiel gefällig: Dass sie aufleuchtet, wenn das Nachglühen nicht funktioniert, ist absolut

plausibel. Aber lassen Sie ihr Fahrzeug z.B. wegen einer längeren Reise eine längere unbenutzt und es startet nicht mehr, dann ist die Lampe ebenfalls eingeschaltet. Auch noch verständlich, denn

sie meldet zu wenig Energie z.B. für das Nachglühen.

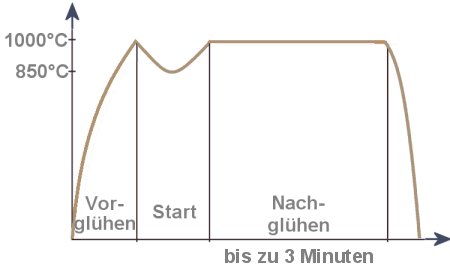

So hier noch einmal der gesamte mögliche Glühvorgang im Bild. Beru sagt, das Vorglühen sei beim Direkteinspritzer erst ab 0°C nötig, aber vermutlich denkt man hier an ältere ohne Turbolader. Immerhin

ist das geometrische Verdichtungsverhältnis von einstmals weit über 20 : 1 inzwischen in Richtung 15 : 1 unterwegs. Da die Aufladung bei Startdrehzahl kaum Wirkung entfaltet, braucht ein moderner

Direkteinspritzer wieder etwas mehr Vorglüh-Energie. Man merkt es an den Pausen zum Start schon bei geringen Plusgraden.

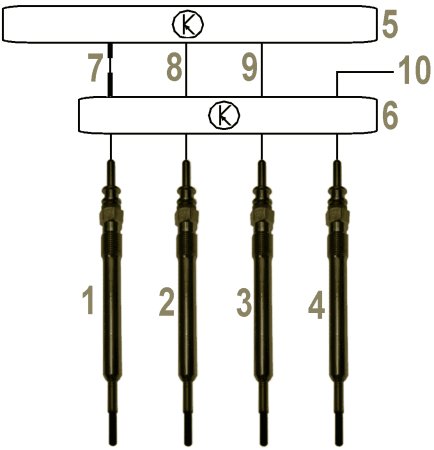

| 1 - 4 | Glühstifte 1.-4. Zylinder |

| 5 | Steuergerät - Motormanagement |

| 6 | Steuergerät - Glühzeitautomatik |

| 7 | Zuleitung 6 mm2, Sicherung 50 A |

| 8 - 9 | Glühsteuerung + Rückkopplung |

| 10 | Steuerung der kleinen und großen Heizleistung |

Der Schaltplan ist doch überschaubar, oder? Zunächst, etwas unerwartet, die einzelnen Leitungen vom Glühzeit-Steuergerät zu den Glühstiften. Um noch einen drauf zu setzen, beginnen diese bis zum

Steckpunkt mit 1,5 mm2 und legen den wohl teilweise etwas längeren Weg mit 2,5 mm2 zurück. Zwischen den beiden Steuergeräten die Stromversorgung mit 6 mm2 und

einer Absicherung von 50 A.

Das passt wunderbar zu den Widerständen der einzelnen Glühstifte, die bei 1 bis 1,1 Ohm liegen. Die exakte Funktion der beiden Steuerleitungen zwischen Motor- und Glühzeit-Steuergerät lässt sich nicht

ganz korrekt ermitteln. Aber irgendwie muss letzteres ja erfahren, dass überhaupt gestartet werden soll. Die zweite Leitung wäre dann so eine Art Rückkopplung. Dass so etwas vorhanden sein muss, kann

man an dem Beispiel mit der MIL-Kontrollleuchte oben erkennen.

Zunächst einmal vermutet man ja gar keinen Zusammenhang zwischen einer aufleuchtenden MIL und dem Glühen, dass man immer noch als 'Vorglühen' ansieht. Was soll ein Mangel in diesem Bereich mit

ungünstigen Abgasen zu tun haben. Aber wenn Sie einen Schritt weiterdenken, kommen Sie darauf. Stellen Sie sich nur vor, ein solcherart nicht anspringendes Fahrzeug wurde im Schlepptau eines

anderen dazu gezwungen. Jetzt fehlt nämlich das Nachglühen und was jetzt aus dem Auspuff kommt, erfüllt keineswegs die Normen. Deshalb also die MIL-Kontrolle und die dürfte über die zweite Leitung in

irgendeiner Form ausgelöst werden.

Aber es geht noch weiter. Und dazu müssen wir kurz ausholen. Wir brauchen nämlich irgendeine Dusseligkeit oder ein langes Nichtbenutzen des fraglichen Fahrzeugs, z.B. wegen eines längeren Flug-

Urlaubs. Klar, dann ist die Batterie so geschwächt, dass der Wagen nicht mehr anspringt. Ob sich der MIL-Mechanismus schon diesen Zustand merkt, bleibt jetzt ungeklärt. Der/die Besitzer/in sorgt dafür,

dass die Batterie wieder aufgeladen wird. So weit so gut.

Und dann leuchtet, leicht verspätet, doch noch die jetzt als hinterlistig empfundene MIL-Lampe auf. Man denkt wieder an z.B. den Partikelfilter, aber weit gefehlt. Es ist angeblich mangelnde Spannung bzw.

Energie am Glühsystem und bei der elektrischen Förderung von Kraftstoff. Wenn die Werkstatt hier nicht kühlen Kopf bewahrt, zahlt der Kunde eine unnötige Zeche, denn die Lösung heißt: Lampe löschen

und sonst gar nichts.

Und sie bleibt bis zu einem anderen Fehler aus. Es war die Batterie, die diesen Mangel an Spannung verursacht hat. Aber es ist ein Fehler, der längst behoben ist. Und dennoch brennt die Lampe munter

weiter. Wer kein OBD-Auslesegerät mit Löschfunktion hat, ist gezwungen, in die Werkstatt zu fahren, um dann an einem nunmehr völlig intakten Auto die Fehlerlampe löschen zu lassen. Ist das der Sinn

einer MIL-Kontrollleuchte?