Entwicklung 1 Entwicklung 1

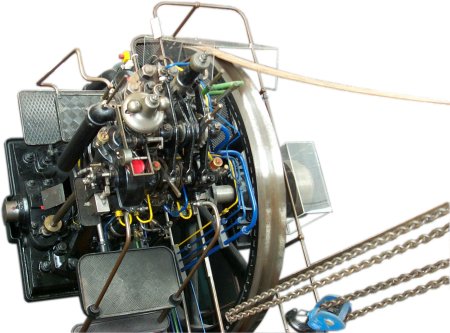

1921 MAN-Einzylinder, 16 kW (22 PS), ca. 5.000 kg

kfz-tech.de/PDM15

Wer glaubt, mit einer Erfindung und deren Verwirklichung sei das Glück dem Erfinder für alle Zeit hold und würde das Produkt seinen Weg machen, der muss hier leider enttäuscht werden. Es ist damals

wie heute. Je größer der Hype um etwas, desto schlagartiger die Enttäuschung. Man nimmt einfach nicht wahr, dass sich die Welt nicht schlagartig verändern lässt.

Beispiel gefällig? Da wird eine Fabrik eigens für den Bau von Dieselmotoren gegründet. Rudolf Diesel ist anfangs dagegen, muss mit ansehen, wie sich zwar erst die Leute um die Aktien reißen, diese aber

nach unglaublich schlechtem Management und vielen fehlerhaft ausgelieferten Maschinen rasch an Wert verlieren. Er selbst ist krank, versucht aber trotzdem, durch Kauf der Aktien deren Inhaber ein wenig

zu entschädigen.

Allerdings ist der Ruf des Dieselmotors deutlich geschädigt. Vermutlich würde es aber auch zu früh und trotzdem massenhaft eingeführte Elektromobilität ebenso treffen. Kaum Erfahrung bei den

Reparateuren, mangelhafte Ladestruktur und deren Abrechnung, was eigentlich nichts mit der Haltbarkeit des E-Motors und seiner Batterien zu tun hätte. Jedenfalls geht es dem Dieselmotor ähnlich.

Und dann die Häme derjenigen, die den Motor nicht erfunden haben. Noch schlimmer die der Konkurrenten. Nur gut, dass der Dieselmotor zunächst in geringen Stückzahlen für Stromerzeuger, Schiffe und

Eisenbahnen gebaut wird. Dennoch gibt es für Rudolf Diesel noch einen Rückschlag, weil nämlich der Wert seiner Erwerbungen an Unternehmen für die Produktion von Dieselmotoren und Ölquellen in

Galizien, die keinen Gewinn abwerfen, sinkt.

Wir verlassen damit Rudolf Diesel. Für ihn bricht eine schwierige Zeit scheinbaren Reichtums, aber auch Krankheit und frühen Todes bzw. Selbstmords an. Er wird den weltweiten Erfolg seines Motors noch

mitbekommen. Sein Tod bewahrt ihn aber vor der Kenntnisnahme des schlimmsten denkbaren Unglücks bei der Dieselmotor-Entwicklung.

1914, ein Jahr nach seinem Tod, steht die Welt am Abgrund. Es ist der Beginn des Ersten Weltkriegs und die Industrie ist längst auf Rüstungsproduktion umgestellt. Da erhält MAN den Auftrag einen

Schiffsmotor mit 12.000 PS zu entwickeln. Er soll trotz seiner Leistungsfähigkeit nur sechs Zylinder haben und deshalb doppeltwirkend sein, also die Kolben sowohl von oben als auch von unten mit

Verbrennungsdruck zu befeuern.

Dazu muss das Pleuel in einen oberen geraden und unteren, mit dem Kurbeltrieb mitschwenkenden Teil geteilt werden. Durch die 'Kreuzkopf'-Konstruktion kann unter dem Kolben eine Art Trennwand

eingezogen und Kompression bzw. Verbrennungsdruck erzeugt werden. Egal ob Zwei- oder Viertakter, die Leistung verdoppelt sich im Prinzip.

Man baut einen Versuchsmotor, immerhin schon mit drei Zylindern. Wegen des langen Pleuels ist der Motor besonders hoch. Vor allem ist die Kühlung der nunmehr von unten isolierten Kolben

problematisch. Es fehlt an allem. Zum Probelauf muss das gesamte im Werk verfügbare Wasser zu dem (Holz-) Prüfstand umgeleitet werden. Und dann passiert es, der Motor explodiert und die Halle fängt

Feuer.

Die Folgen sind enorm. Kein Mensch hat die ölverschmierten Overalls der Arbeiter bedacht, die im Nu Feuer fangen. Insgesamt sind 10 Tote zu beklagen. Immerhin gelingt es der Feuerwehr, einen

benachbarten Drucktank zu schützen. Aber der Ruf dieses Bauprinzips ist trotz Neuanfangs mit nur einem Zylinder dahin. Es wird irgendwann in den Dreißigern völlig aufgegeben.

Wir haben hier natürlich nicht so sehr die großen Dieselmotoren im Blick. Die wurden schon bald nach ihrer Ausgliederung erfolgreich im Augsburger Werk gebaut. Nur zögernd nähert sich das an

Auszehrung leidende Werk in Nürnberg dem Bau von Lastwagen. Nein, nicht was Sie vielleicht jetzt denken. Es war praktisch die Übernahme der Produktion der schweizerischen Sauer-Werke und deren

Produkte hatten allesamt Benzinmotoren.

Der Anschub kam wieder von der Heeresverwaltung und da die Schweizer auch über ein französisches Werk den Kriegsfeind Deutschlands belieferten, konnten sie in Deutschland nicht selbst tätig werden.

Natürlich garantierte das Militär die Abnahme, aber nach dem Krieg mit Inflation und zunehmender Arbeitslosigkeit nicht mehr. Eigentlich hätte hier der Dieselmotor Spareffekte erzielen können, aber der

Lkw-Bau litt vermutlich nicht nur bei MAN an bescheidenen Stückzahlen. Zu sehr beherrschte das damals modernste Reichsbahnnetz Europas das Transportwesen.

Trotzdem arbeitet man am Fahrzeug-Dieselmotor, der natürlich fast nichts mit den bisher gebauten gemeinsam hat. Nur Daimler arbeitet mit der gewohnten Lufteinblasung, gibt aber dieses Prinzip anlässlich

der Fusion mit Benz 1926 auf. Dort beginnt das von Prosper L'Orange entwickelte Vorkammerverfahren seinen Siegeszug. Und obwohl MAN sich schon damals mit der Direkteinspritzung beschäftigt, wird

der Nebenbrennraum beim Lkw bis in die sechziger und beim Pkw bis in das neunziger Jahr die Diesel-Welt beherrschen.

Nun darf man sich den ersten MAN Vierzylinder mit 7,3 kW (10 PS) bei 700/min nicht allzu romantisch vorstellen. Er und noch lange Zeit seine Nachfolgeprodukte erfüllten kaum die geringsten Standards,

sich in seiner Nähe aufhalten zu können. Selbst wenn er nicht rußte, so stank er doch bestialisch von seiner Kraftstoffverbrennung her. Die später als erste belieferten Brauereien konstatierten zwar nur ein

Drittel Verbrauch gegenüber dem Benziner, aber auch einen leicht veränderten Geschmack des ausgelieferten Bieres.

Zusätzlich muss man sich einmal das Leistungsgewicht vor Augen führen, denn es handelte sich von Anfang um mindestens 4 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Immerhin entwickelte sich der Lkw-Diesel

im Fünftonner hin zu 40 kW (55 PS) 1925. Erstaunlich sind hingegen die Laufleistungen der Dieselmotoren. Von einem sind immerhin 600.000 km freilich über eine sehr lange Zeit bekannt.

Und so konkurrierten Jahre lang die MAN-Direkteinspritzer, später mit ihrem legendären Mittenkugel-Verfahren, mit der Daimler-Benz'schen Vorkammer. Und obwohl inzwischen bei schweren Lastwagen

mehr das Drehmoment in den Fokus kam, wurde bei MAN schon 1927 der erste Zehntonner mit 150-PS-Benzinmotor aus der Taufe gehoben. Der Diesel mit entsprechender Leistung kam erst fünf Jahre

später.

Man kann sagen, dass ab 1933 bei MAN besonders auch die Busse fast nur noch mit Dieselmotoren ausgerüstet waren. Aber angesichts der im Lkw-Bereich erzielbaren geringen Stückzahlen war die

Präsenz des Dieselmotors bis zum Zweiten Weltkrieg im öffentlichen Straßenverkehr doch eher ernüchternd.

|